- 子育てノウハウ

- 3歳〜4歳

「褒める」ことで子どものやる気を伸ばす方法とは?

子どもは、ポジティブに褒められれば、そこから新しいことに挑戦したり、失敗しても前向きになれる力を身につけるといいます。

そんな健全な心と体の成長につながる「褒める言葉」。でも、子育てでこれがなかなか難しかったりするのです。あなたは、ちゃんと子どもを褒めていますか?

褒められると子どもは自信を持って成長する

「褒められる」というのは、コミュニティに生きる人間の本質的な喜びです。子どもを褒めることは、自分が認められたという自己肯定感を育むことにつながります。

そんな褒めるという行為ですが、実際にはなかなか難しいことでもあります。子どもが何かをやり遂げた時の感動の気持ちや、良いことをした時に対する感謝の気持ちは、素直に伝えれば褒めることにつながりますが、特に成果が上がっていない時や失敗が続いている時など、褒めるという機会さえなかなか見つからないこともあるからです。ただ、そんな状況下こそ、あえて褒め、自信を持たせてあげることが子どもには大切なのです。

一方で、褒め過ぎは、自信過剰な子どもを増やすだけという否定的な意見もあります。しかし、幼児期に褒められて自信を持った子どもが、成長してわがままになったというのは、たいてい褒める側に問題があったりする場合です。褒める言葉は、褒める側の価値基準ですから、その価値観が世の中と大きく違っていれば、褒めることで、子どもから社会性が失われていくということになります。

褒めるというのは、子どもの成長にとても有効。しかし、親の常識やスキルが問われるものでもあるのです。

他人と比較する褒め言葉はNG

それでは、子どもを上手に褒めるには、どうしたらよいでしょうか?それにはまず、子どもの年齢と発達具合をしっかり把握することが重要です。

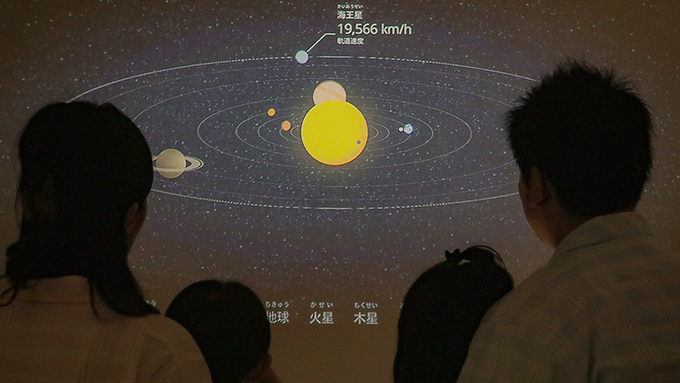

2歳くらいまでは、褒められても自分が嬉しいと感じるだけですが、一人遊びができるようになる3歳から、集団で遊ぶようになる6歳くらいまでの子どもは、コミュニティにどうやって入るかというヒントを褒める言葉の中から見つけていきます。

そういう時期に、例えば運動会のかけっこで自分の子どもが1番になった時、「●●ちゃんや○○くんよりも、早かったね!すごいね!」と褒めてあげた場合、子どもは他人との優越で褒められたと学習します。

このような褒め言葉が重なると、子どもは自分が誰かよりも低く見られることを恐れ、挑戦することをためらったり、成長するに従って自分より下の人を見下したりするようになるかもしれません。

子どもが達成したときには、その結果ではなく、むしろどうして成し遂げたのかというプロセスを言葉にしてあげるほうが、子どもは「そうか!じゃあ次はもっと頑張ってみよう!」と挑む力をつけていきます。

コミュニティの中で失敗を恐れず前に進む強い気持ちを、子どもは成功したときの達成感とそのことを褒められた経験から学んでいきます。その気持ちをまっすぐに伸ばすためにも「人と比べない褒め方」を意識しましょう。

褒めるとは、子どもの存在を気にかけていること

また、自分という存在を親に一番意識して欲しいと、子どもは願っています。就学前の子どもは自分中心ですが、親の存在も絶対不可欠であることを動物として知っています。その親から「褒められる」というのは、子どもの持つ潜在的な要求を満たし、他人にも興味を持てる健全な心と体と育てていきます。

ですから、子どもが少しでもよいことや、すごいことを行ったとき、例えば「朝パジャマをたたんだね。偉いね」、「クレヨンでお友達の絵を描いたね。うまいね」というように、子どもが何を評価されているのか、きちんと分かる言葉でどんどん褒めてあげましょう。感謝の言葉も褒め言葉です。

日常的に褒めてあげるには、親は子どもをしっかり見ていなければできないことです。ちょっと大変だなあと思いますが、子どもが得意げに「見て!見て!」と親に無心に甘えてくるのもこの時期だけです。しっかりと、見て褒めてあげましょう。

そして、働いているママであれば、子どもと過ごす時間は余計に貴重です。しっかりと見るというのは、時間の長さではなく子どもとのコミュニケーションの密度ですから、子どもの頑張っている姿を見つけることは、親も子どもとの関係を振り返るよい機会になるのです。褒めるというのは、本当に効果的でポジティブになれるアクションです。